Библиотека

Энциклопедия

Ссылки

О проекте

"Печально я гляжу на наше поколенье"

Безбрежные ставропольские степи. Они напомнили Лермонтову американские степные пустыни, заселявшиеся переселенцами и так ярко изображенные его любимым писателем Фенимором Купером. Громадные гурты овец, стога сена, местами скирды пшеницы...

В Ставрополе помещалась штаб-квартира командующего войсками Кавказской линии и Черномория. Лермонтов за семь месяцев своего пребывания на Кавказе не раз бывал здесь проездом.

В центре города, на горе, - площадь с казенными зданиями. С одной стороны она кончалась кладбищем, с другой - оврагом. Весной и осенью стояла непролазная грязь, зимой заметало снегом, летом неслись облака пыли.

От площади начиналась главная улица с маленькими невзрачными домами. Под горой она упиралась в высокие ворота: не то крепостные, не то триумфальные! Ворота одиноко возвышались среди поля, поражая бессмысленностью своего существования, и были как бы символом того военного и административного хаоса, который царил на Кавказе.

Ставрополь. Рисунок Н. Чернецова

В Петербурге создавали планы, которые требовали громадного количества жертв с обеих сторон и не приводили к победе. Петербургские чиновники не имели представления о героизме народов Кавказа. Они не подозревали, что русской армии приходилось сражаться с населением, никогда не знавшим над собой власти, храбрым, воинственным. И на каждом шагу природные крепости.

Командующим войсками Кавказской линии был в то время знаток Кавказа Алексей Александрович Вельяминов. Некогда был он правой рукой Ермолова.

Образ "ермоловца" Вельяминова так же противоречив, как и образ самого Ермолова.

Вельяминов интересовался науками и искусствами от естественной истории до архитектуры. Человек исключительного ума, ученик энциклопедистов, он имел прекрасную библиотеку, а в молодости сам занимался литературой; как и Ермолов, не терпел роскоши и был прост в обращении с подчиненными. Как и Ермолов, был героем Отечественной войны 1812 года. На его содействие также рассчитывали декабристы. Его относили к людям, "не сварившим в желудке самодержавие и деспотизм", а сам он часто вел себя как деспот. Был добр, помогал нуждающимся, даже незаконно пользуясь для этой цели казенными суммами, и отличался холодной неумолимой жестокостью к тем, кто нарушал долг службы. Его боялись, но уважали и верили в его опыт и справедливость. В аулах о нем пели песни. "Кызыл-Дженераль" - "рыжий генерал" - слыл грозой у горцев. С ним считались даже в Петербурге.

К сосланным декабристам, служившим в его войсках, Вельяминов был внимателен и ласков. Он запросто принимал у себя людей, одетых в солдатские шинели, не делая различия между ними и офицерами. В близких, дружеских отношениях был с доктором Майером, также служившим под его началом и проводившим зиму в Ставрополе. Вельяминов был очень расположен и к Лермонтову. Он покровительствовал поэту.

Управление помещалось в двух больших комнатах. В одной из них угол был завален связками бумаг. Это был архив. Все было бедно, неопрятно.

Узнав, что Вельяминов у себя, Лермонтов пошел в дом командующего войсками. Своим обширным фасадом дом напоминал фабрику.

В глубине громадного пустого зала (Вельяминов любил во всем огромные размеры) виднелся громадный письменный стол. Из-за стола медленно поднялся (Вельяминов был тяжело болен) и направился к Лермонтову невысокий, невзрачного вида, худощавый человек в потрепанном архалуке, с умными, серьезными глазами и плотно сжатыми тонкими губами.

Алексей Александрович тепло поздоровался с Лермонтовым и пригласил приходить к нему обедать. Он ежедневно собирал у себя за столом офицеров. Лермонтов поблагодарил, сказав, что обедает у своего дядюшки Павла Ивановича Петрова. Петров, начальник штаба, был женат на племяннице бабушки Лермонтова (дочери покойной Екатерины Алексеевны Хастатовой, бывшей владелицы Шелкового). Жены Петрова в то время тоже не было в живых. Со своими четырьмя еще несовершеннолетними детьми Павел Иванович жил рядом с Вельяминовым в большом каменном доме, выходившим на площадь.

Но остановился Лермонтов в гостинице. Ее содержал грек Найтаки. Тут же помещалась и почтовая станция.

Гостиница Найтаки - самое достопримечательное место Ставрополя, род клуба. Здесь можно было просмотреть газеты и журналы, пообедать, поиграть в бильярд, в вист или преферанс.

Особенно многолюдно бывало у Найтаки весной, когда в Ставрополь съезжались кавказские офицеры, готовясь к летним экспедициям. В то же время для участия в экспедициях откомандировывались на год офицеры и из гвардейских столичных полков. Гостиница бывала тогда переполнена. Все ломберные столы заняты, раздается стук бильярдных шаров, снуют лакеи с подносами. В гостиных, в столовой, в зале стоит многоголосый шум. Идут рассказы об экспедициях, о полученных наградах, и к этим рассказам внимательно прислушиваются новички.

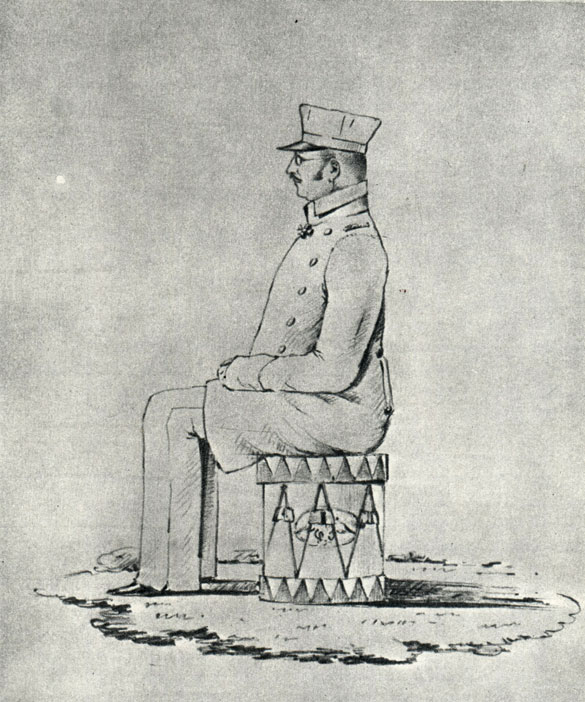

Вельяминов А.А

Так было, когда Лермонтов приехал сюда впервые минувшей весной. И сейчас, шагая по пустынной улице, поэт вспоминал свое первое впечатление от Ставрополя. Он был поражен пестротой ставропольской толпы. Армяне, грузины, ногайцы, горцы разных племен - кого только тут не было! Поразила его и одежда военных. Офицеры на Кавказе не строго соблюдали форму. Носили папахи и мятые холщовые фуражки, сюртуки без эполет, черкески. Черкесский костюм был особенно в моде. Даже какой-нибудь мирный секретарь в штабе щеголял черкеской с шестнадцатью ружейными патронами на груди. Было модно и кавказское оружие, которое офицеры покупали в Ставрополе и которым щеголяли, вернувшись домой. Но особенно модны были бурки - лучшая защита от дождя и холода во время экспедиции и предмет франтовства и рисовки по возвращении. Носить бурку в Ставрополе и окрестных селениях разрешалось и сосланным декабристам, обычно одетым в солдатские шинели. Здесь они могли ходить в штатском платье.

Приехав прошлой весной в Ставрополь больным, Лермонтов из окна госпиталя с интересом наблюдал пеструю уличную толпу.

А теперь было тихо и пустынно. Только пыль поднималась и слепила глаза, когда шел поэт от Вельяминова в гостиницу, где удалось ему получить хороший номер. Он думал задержаться и спокойно поработать в этом затихшем на зиму городе. Надо было привести в порядок черновые наброски. Что-то еще ждет впереди?

В гостинице Лермонтов встретил человека в штатском. Он шел по пустынным комнатам твердой, но легкой поступью. Это был Назимов.

После приветствий и рукопожатий Назимов стал расспрашивать Лермонтова об Одоевском, с которым поэт так недавно расстался.

Уселись в уголок пустой гостиной, и Лермонтов с увлечением начал рассказывать о своем путешествии с милым Сашей.

Условились, что вечером пойдут вместе к доктору Майеру.

Когда Назимов зашел за Лермонтовым (они остановились в соседних номерах), поэт сидел перед уютно пылавшей печкой. За окном лил дождь.

Лермонтов предложил Назимову, в ожидании пока кончится ливень, выпить за их общего друга Сашу и послал Андрея Ивановича в буфет за шампанским.

Зазвенели бокалы. Потом понемногу начался разговор. Он никак не мог прерваться и продолжался до поздней ночи.

Назимов был на 13 лет старше Лермонтова и на год старше Одоевского.

Он был членом Северного общества с самого его основания. Четырнадцатое декабря застало его в родовом имении Псковской губернии, где он проводил отпуск в кругу своей дружной семьи. Узнав о восстании, немедленно примчался в Петербург и был арестован. Свою принадлежность к тайному обществу не отрицал.

Назимов служил в гвардейском конно-пионерском эскадроне, шефом которого был великий князь Николай Павлович, ставший неожиданно царем. Он знал Назимова и очень его ценил. Царь вызвал декабриста к себе во дворец, стал уговаривать отказаться от своих показаний и предать забвению прошлое. Молодой офицер не согласился, выразил удивление, что царь занимается допросами и превратил дворец в съезжую. Николай I не мог простить этого Назимову и навсегда затаил против него злобу.

Михаил Александрович Назимов. Дагерротип конца 1840-х гг.

Царскую "милость" отклонил не один Назимов. Так же поступил и старший Бестужев, Николай. Так же и Лунин отказался от помощи великого князя Константина, предлагавшего ему бежать за границу, а на следствии заявил о солидарности с тайным обществом, из которого много лет назад вышел. Этих людей исключительной стойкости и благородства особенно преследовал своей местью Николай I.

Зато особенной любовью и уважением пользовались они среди товарищей.

Даже в высокообразованном, высокоморальном обществе декабристов Назимов выделялся. Его считали мудрецом, к нему обращались за советом, его слушались.

Декабристы очень любили предаваться воспоминаниям, говорили: воспоминания - единственный рай, из которого нет изгнания. И Назимов рассказывал Лермонтову, как в одиночной камере Петропавловской крепости он до мельчайших подробностей представлял себе родной дом. Знакомые милые комнаты, расстановку мебели... Потом комнаты наполнялись людьми, и ему казалось, что он слышит голоса. Окно каземата, в который был он первоначально заключен, находилось в амбразуре крепостной стены. Виден только клочок неба, и на нем иногда появлялась звезда... Он не мог оторвать от нее глаз. И чем томительнее было одиночество, тем, глядя на эту звезду, свободнее носилось его воображение.

Рядом с камерой, куда был он переведен позднее, проводил последнюю ночь перед казнью Муравьев-Апостол. А дальше, в следующей, томился двадцатитрехлетний Бестужев-Рюмин. Он метался как птица в клетке. Муравьев-Апостол всю ночь успокаивал, поддерживал его Стены казематов, наскоро сколоченные из сырого леса, пропускали все звуки, и Назимов слышал все, что происходило за стеной, каждое слово, каждый шорох...

Лермонтов сидел, весь сжавшись, и затаив дыхание слушал. Машинально протянул он руку и обхватил пальцами стоявший перед ним пустой бокал.

Глухим, хриплым от волнения, прерывающимся от страдания голосом Назимов продолжал свой рассказ: перед рассветом зазвенели ключи, брякнули замки, раздался визг железной задвижки. Потом все смолкло. Их увели.

Хрустнуло стекло. Лермонтов разжал руку, сжимавшую бокал: по ладони струилась кровь... Резким движением он рванул из кармана носовой платок и быстро обернул им кисть.

Погруженный в свои мучительные воспоминания, опустив голову, Назимов продолжал...

В белых саванах на рассвете потянулась процессия в церковь, и пятеро в погребальных одеждах и кандалах слушали свое погребальное отпевание. Это была чудовищная жестокость, изощренная моральная пытка.

По приказу Николая I декабристов повесили, хотя законом смертная казнь в России была отменена. Забивали насмерть кнутом и шпицрутенами, но не расстреливали и не вешали. Палач был неопытный. Когда скамью выбили из-под ног, Рылеев, Муравьев-Апостол и Бестужев-Рюмин выскользнули из петель и упали.

- Их вешали снова. Им пришлось два раза умирать! - чуть слышно прошептал Назимов.

Все это видел он из окна своего каземата, расположенного прямо против места казни.

Он говорил Лермонтову о величии духа казненных героев.

Пятеро вождей погибли. Но среди декабристов остался один, который продолжает борьбу с самодержавием. Это Лунин. Бесстрашие и доброта, пленительная веселость, остроумие, беспощадная резкость суждений и самая убийственная ирония - все соединилось в одном человеке.

Когда Лунин, отбыв срок каторги, получил право переписки с сестрой, он превратил свои письма в острые политические памфлеты. В них выражал он мысли, которые привели декабристов на место казни, в темницу, в ссылку!..

Лермонтов сидел согнувшись, облокотившись о стол и положив голову на руки. Его глаза, устремленные на рассказчика, становились все больше, все темнее казались они на побледневшем лице. А Назимов продолжал...

Он говорил о том, как любил повторять Лунин, что его единственное орудие - мысль, что от людей можно отделаться, от идей - нельзя. Письма-памфлеты Лунина распространялись в списках. Он не сдастся, не примирится, и гибель его неизбежна...

Назимов встал и прошелся по комнате.

- А что у вас с рукой? - спросил он уже совсем иным, обычным голосом.

- Так, ничего! - И Лермонтов спрятал руку под стол.

- Я рассказал вам про Лунина, который ведет такую упорную, такую отважную борьбу за свободу, но и остальные наши товарищи в ссылке служили и служат отчизне, - проговорил Назимов. - В них открываются новые силы, способности, таланты... Вы ведь не знаете, что в казематах Петровского Завода существовала школа, где дети местных чиновников и неимущих ссыльных поселенцев получали образование от начального и ремесленного до высшего классического? Не знаете, что при нас, бесправных поселенцах, чиновники стеснялись беззастенчиво грабить население, уголовные преступники готовы были в рудниках выполнять "урок" за "секретных", овеянных легендой, сиянием молвы. И недаром Лунин говорил, что наше настоящее поприще началось в Сибири. В цепях, в казематах все проявляли себя по-разному, но каждый проявлял, и среди нас не было, или почти не было, бездеятельных или бесполезных. А про "каторжную академию" вы слышали? Нет? Так я расскажу вам. Среди заключенных в тюрьме на Петровском Заводе были люди самых разнообразных специальностей - от математиков до поэтов. И все щедро делились знаниями. Многие под руководством товарищей изучили по нескольку языков. Одни читали лекции, другие писали повести, рассказы, стихи. Любимым нашим поэтом, выражавшим в стихах все наши мысли, чувства, надежды, был Александр Одоевский. И если бы не тюрьма и ссылка, Одоевский стал бы великим, как Пушкин! - воскликнул Назимов. Он стоял перед Лермонтовым, озаренный отблеском прогорающих углей.

Вошел Андрей Иванович, помешал в печке кочергой, оглянул стол и заметил разбитый бокал. Убирая осколки, увидел руку своего питомца, замотанную платком. Испуганный дядька разохался.

- Что вы сделали с рукой? - наклонясь к поэту, заглядывая ему в глаза, тихо спросил Назимов.

- Порезал стеклом... нечаянно...

Назимов еще ниже склонился, обнял Лермонтова за плечи и поцеловал его высокий, выпуклый лоб. Потом прошелся по комнате, остановился у темного окна, прислонился разгоряченным лицом к холодному стеклу и снова подошел к Лермонтову.

- Я не был с товарищами на Петровском Заводе и многое рассказанное вам знаю со слов моего друга Нарышкина, с которым мы теперь вместе живем поблизости от Ставрополя, в Прочном Окопе.

Часы бежали. Лермонтов слушал Назимова. Перед ним раскрывались какие-то новые, неведомые ему доселе страницы жизни. Невольно сравнивал он этих людей борьбы, мысли, труда с бесполезным, никчемным своим поколением. И складывались строки:

Печально я гляжу на наше поколенье! Его грядущее - иль пусто, иль темно, Меж тем, под бременем познанья и сомненья, В бездействии состарится оно. К добру и злу постыдно равнодушны, В начале поприща мы вянем без борьбы; Перед опасностью позорно малодушны, И перед властию - презренные рабы.

На следующий день Лермонтов отправился к доктору Майеру. Поэт крепко обнял маленького хрупкого человека, большие прекрасные глаза которого светились. Потом пошли расспросы и рассказы про Военно-Грузинскую дорогу, про Тифлис, про Одоевского... Лермонтов нарочно пришел пораньше, чтобы никто не мешал им наговориться. Пришел один, потому что Назимов уже уехал к себе в Прочный Окоп.

Когда первая радость от встречи друзей миновала, раздался тихий стук в дверь и появилась высокая худая фигура князя Валерьяна Голицына, с которым Лермонтов познакомился летом в Пятигорске. Чуть согнувшись, чтобы не удариться головой о низкую притолоку, Голицын переступил порог.

Голицын был переведен из Сибири солдатом на Кавказ еще в 1829 году, принимал участие в русско-турецкой войне, но до сих пор никак не мог дождаться производства в офицеры и получить отставку, хотя здоровье его было вконец расшатано.

Как и доктор Майер, Голицын очень любил парадоксы и софизмы. Сколько споров на философские, политические, литературные темы происходило ежедневно в этой комнате!

На губах Голицына порой появлялась чуть заметная холодная улыбка, совсем непохожая на другую его улыбку, улыбку, которая согревала сердца. Холодная улыбка, сопровождавшая неумолимые построения железной логики, заставляла кипятиться доктора Майера. И солнце, поднимаясь над далекими снежными вершинами, заставало их за неоконченными спорами.

Никто не владел так мастерством тонкой иронии, как Валерьян Голицын, и небрежно брошенная фраза, произнесенная с серьезным лицом, вызывала дружный взрыв смеха его собеседников.

Голицын часто вспоминал своего друга, тихого, всегда сосредоточенного Корниловича, умершего на его руках от горячки во время лезгинского похода. Голицын проводил ночи у постели больного, но не мог его спасти. Это был энциклопедически образованный человек, обладавший блестящими талантами ученого, журналиста, государственного деятеля. Сидя в одиночной камере Петропавловской крепости, Корнилб-вич писал проекты по экономике и своими "благоразумными советами" из тюрьмы старался повлиять на политику Николая I.

Голицын, истый москвич, очень любил чай. Приходя ежедневно к Майеру (он жил с ним в одном доме), уютно усаживался в кресло, закуривал сигару и ждал, пока слуга внесет кипящий самовар.

И теперь, когда он протянул руку за стаканом крепкого, почти черного чая, какой он обычно пил, сидевший рядом Лермонтов заметил на одном из его худых, тонких пальцев большой старинный перстень с гербом.

Поймав взгляд Лермонтова, Голицын произнес:

- Это герб нашего рода. Вы, вероятно, знаете, наш род очень старинный. Это вам не Романовы. - И пренебрежительно прибавил: - Романовы се sont les parvenus! Выскочки!

Раздался громкий стук. Все невольно вздрогнули. Дверь с грохотом отворилась. Вошел Сергей Кривцов. Его встретили веселым смехом, и в комнате от его присутствия стало сразу как-то тесно.

Долговязый, нелепый, безобидный остряк и верный товарищ, он часто вызывал смех друзей и никогда не обижался. Кривцов был только что произведен в офицеры и всюду ходил в своем новом мундире. Сюртук из тонкого сукна, хоть и сшитый плохим портным, радовал его как ребенка.

Кривцов С.И. Акварель Н. А. Бестужева. 1828

Кривцов воспитывался в швейцарском пансионе Фелленберга в Гофвиле. Пансион пользовался громадной известностью в Европе, и многие русские аристократы отдавали туда своих детей.

Фелленберг, попав в Париж после смерти Робеспьера, был потрясен террором и пришел к выводу, что только через воспитание можно достигнуть обновления общества. Он решил организовать воспитательное заведение, откуда выходили бы люди, желавшие создать на земле царство мира, любви и благоденствия. Из воспитательных мер его пансиона было исключено всякое насилие, все было направлено к тому, чтобы развивать в подростках любовь к свободе, ревность к общему благу, республиканский дух. Пансион был расположен в горах, и эта близость к природе также использовалась в целях воспитания.

По окончании гофвильского пансиона юный поклонник Руссо Сергей Кривцов вместо Берлинского университета, куда стремился для продолжения образования, попал, по произволу Александра I (он был стипендиатом царя), как он сам говорил, "в капралы гвардии".

Вернувшись в Россию, Кривцов был поражен рабством и нищетой народа. По своим родственным и дружеским связям он оказался в орбите тайных обществ, и совершенно естественно, что мирно настроенный юноша примкнул к революционному движению, так как был захвачен стремлениями декабристов к свободе и благу отчизны.

Отбыв годы каторги и поселения, был отправлен солдатом на Кавказ.

Придя вечером к доктору Майеру, Кривцов рассказывал о ставропольских балах, на которых он мог теперь появляться в офицерском мундире и танцевать.

- Любезный Кривцов, вы роняете ваш сан висельника, - с легкой усмешкой заметил Голицын.

- Он всегда готов пуститься в пляс! - воскликнул доктор Майер. - Послушайте только, что рассказывает о нем Нарышкин. Сколько смеха бывало в казематах Читинского острога, когда Кривцов в кандалах плясал, распевая: "Я вокруг бочки хожу..."

"И это в кандалах и в остроге!" - подумал Лермонтов. Он улыбнулся такому с виду несуразному человеку, который умел внести луч света даже в мрачную обстановку тюрьмы.

- А знаете, какой я после себя след в Минусинске оставил? - произнес Кривцов, ответив улыбкой на улыбку Лермонтова. И он рассказал, как на вывеске минусинского портного Трофима сделал по-немецки надпись: "Trofime Dieb" - "Трофим вор", а Трофим думал, что это значит "Трофим портной". Он очень гордился этой иностранной надписью, которая привлекала к нему не знавших немецкого языка доверчивых заказчиков.

- Любезный Кривцов, но ведь вы, как мы все хорошо знаем, оставили там еще и другой след, - ласково сказал Голицын. - Вы там мост через реку на свой счет построили и облагодетельствовали жителей!

- Ну, это пустяки, - смущенно пролепетал Кривцов.

Голицын и Кривцов не были энтузиастами-революционерами подобно героям, о гибели которых рассказывал Лермонтову Назимов. Это не были люди, по силе равные Лунину или самому Назимову. Но дух их не был сломлен. И сколько жизни было в каждом из них, сколько любви к отечеству, сознания исполненного долга" стремления принести пользу людям!

У Майера Лермонтов встречал своего пансионного товарища Сатина. Несколько лет назад он был замешан в деле "О лицах, певших в Москве пасквильные песни". Провокатор устроил у себя вечер, и во время пения известной в то время песни "Русский император в вечность отошел" явилась полиция. Сатин на вечере не присутствовал, но у предполагаемого автора песни были найдены его письма. И в результате - ссылка в отдаленную губернию под надзор полиции. Сатин заболел, находясь во время следствия в сыром, холодном каземате. Это был больной физически, душевно травмированный человек, с обостренной чувствительностью и болезненно обидчивый.

Лермонтов и Сатин одновременно лечились летом в Пятигорске. Сатин через доктора Майера неоднократно приглашал к себе эту новую знаменитость, поэта, прогремевшего по всей Руси своими стихами на смерть Пушкина. Но Лермонтов так и не зашел к Сатину, хотя Сатин жил в самом центре, у бульвара. Чрезмерная чувствительность раздражала Лермонтова. В пансионе он над Сатиным подсмеивался. И теперь, зная за собой склонность пошутить, избегал встречи с ним, не желая случайно задеть больного, невинно пострадавшего человека.

С юных лет Сатин не мог забыть и простить ему одну из тех острот, на которые Лермонтов был всегда мастер.

И теперь, постоянно бывая у доктора Майера, Лермонтов вместе с Кривцовым придумывал всякие шутки и забавы, которым от души смеялись Майер и Голицын. Только Сатин сидел мрачный. Он не любил смеха, не терпел шуток. Вся жизнь представлялась ему шествием к могиле, а всякое веселье казалось неуместным: "И верьте, нам приличней стоны, чем песен радостный напев"... Усевшись где-нибудь в углу, в полумраке, декламировал свое стихотворение "De profundis" ("Из бездны"), нагоняя тоску на окружающих.

Между доктором Майером и Сатиным часто возникал спор о любви и ненависти. Сатин проповедовал христианскую любовь и всепрощение. Доктор Майер, наоборот, называл ненависть великим чувством, считая это чувство двигателем истории.

Лермонтов поддерживал Майера. Он в то время перерабатывал "Демона" и жил вместе со своим героем - духом отрицания.

- Любовь есть пища души, а ненависть - горькое, но сильное лекарство! - воскликнул доктор Майер. Он с гневом наступал на Сатина, казалось, становился выше ростом, а его прекрасные, всегда грустные глаза теперь грозно сверкали.

- Помилуйте, - говорил Майер, несколько успокаиваясь и переходя на привычную ему медицинскую терминологию, - но как же вы хотите кормить больного? Дайте ему прежде понюхать спирту, чтобы он пришел в себя, пустите ему кровь - это редко мешает, дайте чистительное. Аппетит сам придет. Конечно, полезно напоминать людям о любви словами, а еще больше делами, но во скольких фолиантах написаны красивые поучения лисицы о смирении, кротости и сострадании? - заканчивал он, снова разгораясь.

Декабристов, людей, так много переживших и не утративших способности радоваться жизни, Лермонтов сравнивал с человеком своего поколения, сникшим от первого удара судьбы.

Возвращаясь домой по пустынным улицам Ставрополя, Лермонтов не раз и по разным поводам повторял:

Печально я гляжу на наше поколенье...

Морозным зимним утром поэт выезжал из Ставрополя. - Бомвысь! - раздался возглас караульного на заставе. Шлагбаум поднялся, и свежая почтовая тройка помчала его в Петербург.

При копировании материалов проекта обязательно ставить активную ссылку на страницу источник:

http://m-y-lermontov.ru/ "M-Y-Lermontov.ru: Михаил Юрьевич Лермонтов"